臨床検査技師は、患者さんから採血を行ったり、病院や検査センターで検体を分析したりする医療専門職です。

医師は、検査結果をもとに診断や治療方針を決定するため、臨床検査技師の仕事は患者さんの健康を守るうえで非常に重要な役割を果たしています。

本記事では、臨床検査技師になるにはどうしたら良いかを詳しく解説していきます。

目次

臨床検査技師になるには国家資格が必要

臨床検査技師は、「臨床検査技師等に関する法律」に基づく国家資格です。

臨床検査技師として働くには、所定の教育課程を修了したあとに国家試験に合格し、厚生労働大臣が交付する免許を取得する必要があります。

免許を取得するには、大臣の指定した大学や専門学校などの養成機関で所定の課程を修了し、臨床検査技師国家試験に合格しなければなりません。

臨床検査技師国家試験は毎年1回実施され、筆記試験で全200問が出題されます。

これに合格することで、晴れて臨床検査技師の資格を得ることができるのです。

臨床検査技師になるための資格を得るには

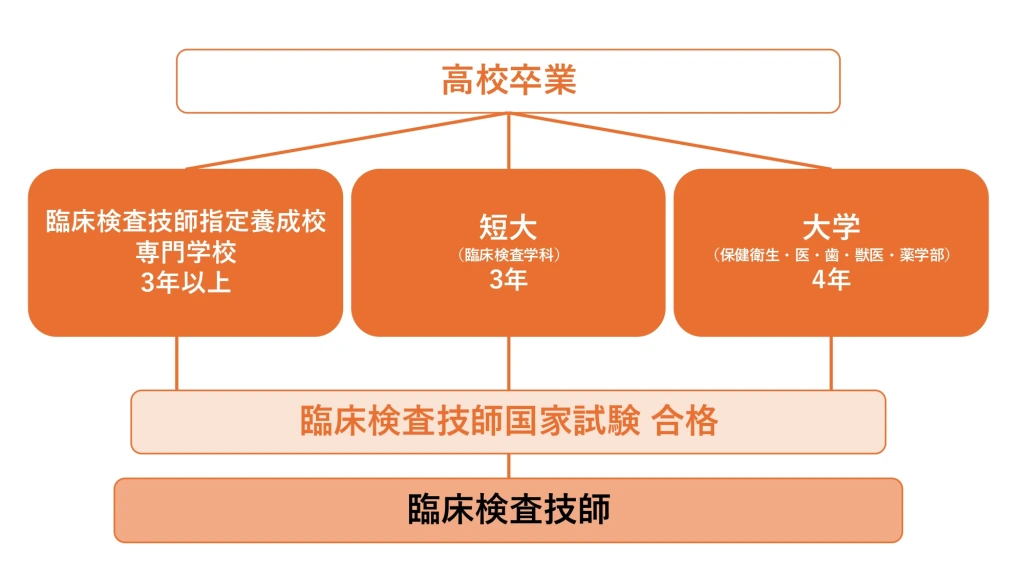

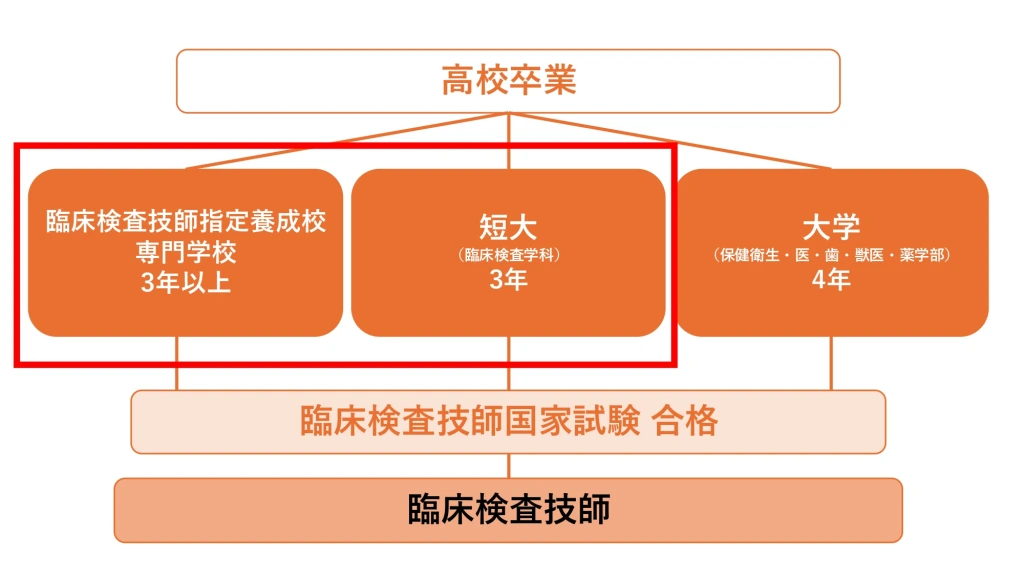

臨床検査技師国家試験の受験資格は、厚生労働省により定められています。

最も一般的なのは、臨床検査技師の養成課程がある大学や専門学校で学ぶルートです。

厚生労働省のサイト(臨床検査技師国家試験の施行)に基づき、受験資格についてわかりやすくまとめると以下のとおりです。

- 文部科学大臣または都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上学び、臨床検査に必要な知識と技能を修得した人。(卒業見込みの人も含む)

- 医学、歯学などの正規課程を修了し、卒業した人。(卒業見込みの人も含む)

※獣医学や薬学部の場合、追加科目を履修していれば受験可能。 - 国内外で医師または歯科医師免許を取得した人。

- 法改正前の教育課程で、必要な知識・技能を修得している人。

- 外国で臨床検査技師の免許に相当する資格を持つ人。

※厚生労働大臣が国内資格と同等以上と認めた場合に限る。

受験資格の詳細は、厚生労働省のサイト(臨床検査技師国家試験の施行)でご確認ください。

養成校で学ぶ

臨床検査技師をめざすには、大学や短期大学、専門学校など、文部科学大臣や都道府県知事の指定する養成校で学ぶことが必要です。

カリキュラムでは、医学的な知識はもちろん、検査技術など、臨床検査技師として必須の知識・技術が幅広く網羅されています。

養成校の修業年限は、4年制大学が4年間、短期大学および専門学校が3年間と定められています。

自分の目標や学習スタイルに合わせて、最適な養成校を選びましょう。

4年制大学

臨床検査技師になるには、4年制大学で臨床検査技師養成課程を修了し、臨床検査技師国家試験を受けて合格するのが一般的です。

臨床検査技師養成課程を提供しているのは、保健学部や医療系学部が中心で、指定された以下の10科目を履修する必要があります。

- 医用工学概論(情報科学概論および検査機器総論を含む。)

- 公衆衛生学(関係法規を含む。)

- 臨床検査医学総論(臨床医学総論および医学概論を含む。)

- 臨床検査総論(検査管理総論および医動物学を含む。)

- 病理組織細胞学

- 臨床生理学

- 臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)

- 臨床血液学

- 臨床微生物学

- 臨床免疫学

4年制大学は、臨床検査技師をめざすだけでなく、幅広い視野と深い専門知識を身につけられる環境です。

大学での学びを通じて、医療の現場で求められる高度なスキルはもちろん、研究や教育など多様なキャリアパスを視野に入れることができます。

どのような大学がおすすめなのかは、次のページで紹介しています。

ぜひ参考にしてください。

3年制短大

3年間で集中的に専門知識と技術を学べる短期大学の臨床検査技師養成課程は、早期の資格取得に適しています。

少人数制のきめ細やかな指導を受けられるのも魅力です。

短期大学卒業後には、4年制大学への編入が可能です。

ただし、編入学の条件は各大学や学部によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

専門学校(3年)

臨床検査技師養成に特化した3年制の専門学校では、国家試験受験資格を得るための実践的なカリキュラムが整っています。

授業では、講義と実習をバランスよく組み合わせており、現場で求められる即戦力としてのスキルを身につけることを目標としています。

特に実習や演習の比重が高く、現場で必要な手技や知識を重点的に学べるのが特徴です。

卒業後はすぐに臨床検査技師として活躍できる即戦力となるでしょう。

臨床検査技師国家試験を受験する

臨床検査技師国家試験は、毎年1回、200題が出題され、正答率60%以上の120点以上で合格となります。(合格基準は年度によって異なる場合もありますが、一般的には正答率60%以上が目安です)

試験は1題1点の配点で、午前と午後の2部構成です。

国家試験の出題科目は以下のとおりです。

● 医用工学概論(情報科学概論および検査機器総論を含む。)

● 公衆衛生学(関係法規を含む。)

● 臨床検査医学総論(臨床医学総論および医学概論を含む。)

● 臨床検査総論(検査管理総論および医動物学を含む。)

● 病理組織細胞学

● 臨床生理学

● 臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)

● 臨床血液学

● 臨床微生物学

● 臨床免疫学

詳しくは臨床検査技師国家試験の施行|厚生労働省をご覧ください。

臨床検査技師をめざすにあたってよくある疑問

ここでは、臨床検査技師をめざす際によくある質問について、一つひとつ丁寧に解説していきます。

自分に合った方法で、効率よく夢への近道を見つけましょう。

臨床検査技師になるための最短ルートは?

最短ルートは、高校卒業後、文部科学大臣などの指定を受けた臨床検査技師養成課程のある3年制の専門学校または短大などを修了し、臨床検査技師国家試験に合格する方法です。

早く臨床検査技師として働きたい方は、このルートを選ぶのが効率的だといえるでしょう。

臨床検査技師になるのは難しい?

臨床検査技師国家試験は決して簡単ではありませんが、適切な準備と努力によって合格できる可能性は高いといえるでしょう。

合格率には幅がありますが、ここ数年は70〜80%で推移しています。

新卒者に限定した合格率は80〜90%であり、全体の合格率よりもかなり高い水準です。

臨床検査技師国家試験の第68回(令和4年)から第70回(令和6年)までの合格率は以下のとおりです。

| 68回(令和4年) | 69回(令和5年) | 70回(令和6年) | |

| 受験者数(全体) | 4,948人 | 5,002人 | 4,946人 |

| 合格者数(全体) | 3,729人 | 3,880人 | 3,800人 |

| 合格率(全体) | 75.4% | 77.6% | 76.8% |

| 新卒者のみの合格率 | 86.4% | 89.5% | 88.0% |

※各回の厚生労働省発表データ(臨床検査技師国家試験の合格発表について)をもとに作成

参照:第68回臨床検査技師国家試験の合格発表について|厚生労働省

参照:第69回臨床検査技師国家試験の合格発表について|厚生労働省

参照:第70回臨床検査技師国家試験の合格発表について|厚生労働省

臨床検査技師国家試験の難易度をより詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。

社会人から臨床検査技師になることはできる?

すでに社会人として働いている人が、臨床検査技師になりたいと思うケースもあるでしょう。

臨床検査技師は、社会人からもめざすことができます。

社会人から臨床検査技師になるには、高校生と同様に臨床検査技師の資格取得をめざせる大学・専門学校に通うのが一般的なルートです。

とはいえ、働きながら学校に通うのは難しい人もいるでしょう。

昼間に仕事がある場合は、専門学校の夜間部で学ぶ方法もあります。

また、すでに臨床検査技師国家試験の受験資格を持っている方については、新たに大学や専門学校で学ぶ必要はありません。

さらに、医師や歯科医師、臨床検査技師の必要科目を履修した獣医師や薬剤師なども受験資格が与えられます。

これらに当てはまる場合は臨床検査技師国家試験に合格することで、臨床検査技師としても働くことができます。

国家資格がないと臨床検査の仕事を行うことはできない?

臨床検査技師は国家資格ですが、名称独占資格であり、業務独占資格ではありません。

名称独占資格は、資格を持つ人だけがその名称を名乗れる資格です。

臨床検査技師は、資格を取得し、登録して初めて「臨床検査技師」と名乗ることができます。

例えば、資格を持たない人が「臨床検査技師」と名乗ると、法律違反(「臨床検査技師等に関する法律」に基づく違反行為)となり、罰則の対象です。

これに対し、業務独占資格は、特定の業務を行う際に資格が必須であり、無資格者がその業務を行うことは法律で禁止されています(例:医師、弁護士)。

仮に資格がなくても医師の指示のもと、臨床検査業務を補助する作業にあたることは可能です。

しかし、その場合でも高度で専門性が求められる業務は制限される場合があります。

臨床検査技師の資格は、検査結果の正確性を担保するための、いわば信頼の証です。

資格が業務独占ではないからといって、無資格者がすべての検査を行えるわけではありません。

実際には、専門性の高い検査を行うには資格と豊富な知識・経験が求められます。

必要な資格を取得して臨床検査技師をめざそう

臨床検査技師は国家資格であり、その取得には養成課程の修了と国家試験の合格が必須条件となります。

大学や短大、専門学校などで必要な知識と技術を習得し、試験に臨まなければなりません。

社会人も、夜間部や通信課程、専門学校の社会人コースなどを活用すれば、仕事と学業の両立が可能です。

自分にベストなルートを選択して、臨床検査のプロフェッショナルをめざしましょう。