言語聴覚士とは、言語や聴覚、発声などに関わる機能訓練を、専門知識に基づいてサポートする職業です。

「ST(Speech-Language-Hearing Therapist)」とも呼ばれ、医療施設をはじめとする多様な現場で活躍しています。

言語聴覚士の仕事に興味を持ちつつも、どうしたらなれるのか、自分に適したルートがわからないという方もいるのではないでしょうか。

この記事では、言語聴覚士の資格の取り方について解説します。

ぜひ参考にしてください。

目次

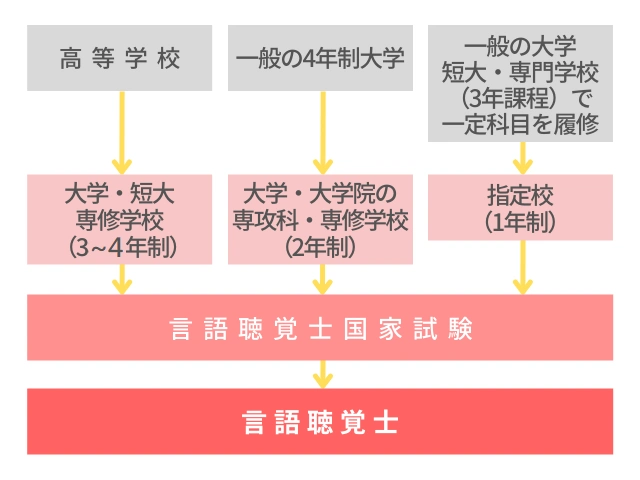

言語聴覚士になるには3つのルートがある

言語聴覚士になるためには、言語聴覚士の国家試験に合格しなければなりません。

国家試験の受験には一定の知識と技術の習得が求められ、受験資格を満たす主なルートは以下の3つです。

高卒者・大卒者によってルートが異なってきます。

- 高卒後、指定された大学や専門学校で3~4年間学ぶ

- 大卒後、指定された専攻科や養成所で2年間学ぶ

- 大学等で言語聴覚士の養成に関わる科目を履修後、指定された学校で1年間学ぶ

言語聴覚士になるルート1|高校卒業後に指定の学校を卒業

高校卒業後に言語聴覚士の資格取得をめざすには、以下の方法があります。

- 文部科学大臣が指定する学校(4年制の大学、3年制の短大)に通う

- 都道府県知事が指定する養成所(3~4年制の専門学校)に通う

大学では、言語聴覚士に必要な専門知識や技術の他に、外国語や保健体育などの一般教養も学びます。

学位も取得できるので、就職時に待遇面で有利となることもあります。

ゆとりを持って学びたい、専門職以外の知識も習得したい、勉強以外の経験も楽しみたいという方には大学進学がおすすめです。

一方、専門学校でも外国語などの一般教養は学べますが、大学と比較すると単位数が少ない傾向にあります。

専門学校では卒業に必要な単位数が93単位と定められており、3年制でも4年制でもこの単位数は変わりません。

3年制の学校では、期間が短い分カリキュラムはタイトになります。

反面、学費が抑えられ、早く現場に出られるというメリットもあります。

時間をかけてじっくり学びたい方は4年制、最短ルートで就職をめざしたい方は3年制の学校が候補に上がるでしょう。

言語聴覚士になるルート2|4年制大学卒業時に指定の大学院などを卒業

一般の大学卒業見込みの方や、大卒ですでに社会人として働いている方が言語聴覚士をめざす場合、以下の2つのルートから選択することになります。

- 指定された大学もしくは大学の専攻科(2年制)に進む

- 2年制の専修学校に進む

実習や国家試験対策に2年間というスケジュールで取り組むこととなり、凝縮した学生生活になるでしょう。

大卒後は、最短2年で即戦力として活躍できるよう知識と技術を身につけられます。

なお入学試験の内容は学校によって異なり、小論文や数学・国語のテストが設けられているケースもあります。

自分が進学を希望する学校がどのような試験を設けているのか確認し、必要に応じて事前にテストの対策を施さなければなりません。

言語聴覚士になるルート3|一定科目を履修後に指定校を卒業

入学前に一定の科目を履修している場合は、1年で受験資格の取得をめざせる学校もあります。

現時点(2023年11月)では、このルートで指定校になっているのは下記の1校のみです。

学校法人西大和学園 白鳳短期大学

出願できる条件は以下のとおりです。

- 大学または短期大学を卒業した者、もしくは卒業見込みの者

- 下記にあるような教育課程を掲げる専門学校(3年課程)を卒業/卒業見込みの者

出願にあたり、これらの学校の卒業証明書を提出し、審査を受けることになります。

そこで未履修と判定された科目があっても、該当校で開講される科目等履修制度により、入学前に履修科目を修得することもできます。

未履修科目をすべて履修しなければ、たとえ入学試験に合格して入学金を納めていたとしても、入学はできません。

言語聴覚士のなり方についてよくある疑問

ここからは言語聴覚士になりたい方が疑問に思うこととして、以下の3つを紹介します。

- 言語聴覚士の国家試験の難易度は?

- 社会人から言語聴覚士になることはできる?

- 言語聴覚士になるルートで年収に差は出る?

言語聴覚士の国家試験の難易度は?

前述のルートを経て国家試験に合格することで、言語聴覚士になることができます。

言語聴覚士への道のりがわかったところで、資格取得に必須である国家試験の難易度はどのくらいなのかも見てみましょう。

以下は、言語聴覚士の国家試験の合格率です。

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

| 合格率 | 69.4% | 75.0% | 67.4% |

2023年に実施された他のリハビリ職との比較です。

| 言語聴覚士 | 理学療法士 | 作業療法士 | |

| 合格率 | 67.4% | 87.4% | 83.8% |

過去の結果を比較すると、他のリハビリ職より言語聴覚士の合格率が低いことが伺えます。

国家試験は年に1回、全国6都道府県(北海道・東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県)で行われます。

5肢選択式の筆記試験となっており、合格するには出題される200問中120問以上正解しなければなりません。

社会人から言語聴覚士になることはできる?

社会人からでも、言語聴覚士をめざすことはできます。

その場合も、前述した3つのルートからいずれかを選び、同じ方法で言語聴覚士になることが可能です。

高校卒業者は指定の学校に3~4年、4年制大学卒業者は指定の学校に2年、一定の条件を満たしている人は指定の学校に1年通うことで、国家試験の受験資格を得られます。

その後、国家試験に合格することで言語聴覚士になれます。

また、働きながらでも夜間課程のある養成校を選択することで、言語聴覚士をめざせます。

ただし、通信教育では言語聴覚士の資格を取得できません。

必ず指定の養成所へ通う必要があります。

言語聴覚士になるルートで年収に差は出る?

言語聴覚士になるためのルートが、直接年収に影響することはありません。

ただし、年収は以下のような要素に左右されるので注意しましょう。

- 経験年数

- 勤続年数

- 他に保有している資格(ダブルライセンス)

- 勤務先

- 働き方

せっかく言語聴覚士として働くなら、できるだけ多くの収入を得たいものでしょう。

言語聴覚士の平均年収や給料をアップするための方法を知りたい方は、以下のページを参考にしてください。

言語聴覚士になるには指定された学校への通学が必要

今回は言語聴覚士になるルートを3つ紹介しました。

言語聴覚士は独学や通信教育ではなれず、指定された学校へ通い、必要な科目を履修して国家試験に合格する必要があります。

また、社会人からでも言語聴覚士をめざすことは可能です。

言語聴覚士になりたい人はぜひ自分に合った学校を選んでください。

言語聴覚士は大変な仕事ですが、大きなやりがいを得られるのが魅力です。

やめたほうが良いパターン、続けて良かったパターンを知りたい方は、以下のページをご覧ください。